イチョウ葉エキス・EGb761の有効性と認知症

![]()

| ●はじめに ●認知症の最大原因は老化 ●アルツハイマー病の成因 ●EGb761の最近の薬理研究 ●脳神経細胞エネルギー代謝障害 ●活性酸素種による細胞傷害 ●神経細胞死への防御作用 ●米国のイチョウ葉エキスに対する評価 ●日本で医薬品にならない理由 |

||

| はじめに--------増える認知症罹患率 | ||

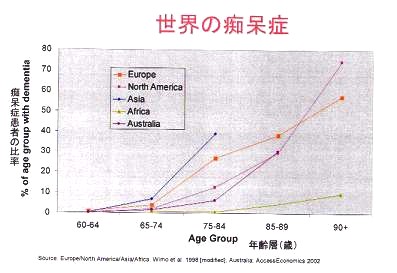

| 日本は世界の中でも長寿国といわています。 また、世界に類を見ないスピードで急速に高齢化が進んでいる国です。2003年9月末の時点では、100歳以上の高齢者が20,561人でした。2025年には65歳以上の人が3300万人にも達する模様です。(国立社会保障・人口問題研究所) 大変喜ばしいことなのですが、そのなかで認知症の患者数も増え、65歳〜69歳の認知症の罹患率は1.5%でしたが、85歳以上では27.3%となっています。  日本では、血管性認知症のほうがアルツハイマー型認知症より多いと考えられてきました。 しかし、1995年の調査ではアルツハイマー型認知症43%、血管性認知症30%でした。(日本アルツハイマー病協会調べ) 日本では認知症患者の64%が自宅で家族が介護にあたっているとされています。 (2000年調査) |

||

| 認知症の一番重要な危険因子は老化 | ||

| 認知症の危険因子は ・老化(酸化ストレス、ミトコンドリアの障害) ・遺伝子性因子(アポ蛋白-E、アミロイドβ蛋白) ・心血管系因子(高血圧、動脈硬化) ・代謝性疾患(糖尿病) ・うつ病(インシュリン抵抗性、持続性の視床下部-下垂体-副腎系亢進) この中で一番重要な危険因子は『老化』です。 日本でも認知症としてアルツハイマー病が目だって増えてきています。このアルツハイマー病については、残念なことに現在ではまだ有効な治療法が見つかっていません。治療法は現れた症状を緩和する対症療法が主なものです。 その為、アルツハイマー病は「予防」に努めることが大切です。 生活スタイルを良いものに変えたり、薬品や健康食品、薬剤を摂取することで「予防」することができます。 日本では健康食品として販売されていますが、世界70ヶ国以上で医薬品として使われているイチョウ葉エキス【EGb761】を摂ることも認知症を予防しましょう。

|

||

|

|

||

| アルツハイマー病の成因 | ||

現在アルツハイマー病の成因として下記のことが考えられています。 1)脳神経細胞のエネルギー代謝障害 ・グルコースの欠乏 ・微小循環障害 2)活性酸素(ROS)による細胞障害 ・ミトコンドリアの老化 3)アミロイドβ蛋白の凝集 ・アミロイドβ蛋白形成 ・アミロイドβ蛋白の毒性 *アルツハイマー型認知症を発病する約10年ほど前から、大脳皮質(外側の神経細胞がある領域)に老人斑という アミロイド蛋白が凝集した物質が蓄積しはじめます。一定の量を越すと認知症になります。 このようなアルツハイマー病の成因に対してEGb761は薬理効果を示しました。 |

||

|

|

||

| イチョウ葉エキスEGb761の薬理研究(ドイツ) | ||

| イチョウ葉エキスは現在いろいろなものがありますが、ドイツのシュワーベ製薬のイチョウ葉エキス【EGb761】の最近の薬理研究と臨床試験の結果をご紹介します。 *【EGb761】はドイツDr.W.シュワーベ製薬が開発したイチョウ葉エキスの商標です。 ---------------【EGb761の薬理作用】-------------------- ■神経保護作用(細胞の統合性/機能性の向上、細胞生存能の上昇) ・フリーラジカル除去作用 ・細胞保護作用 ・脳エネルギー代謝の改善 ・低酸素および虚血による障害に対する保護作用 ・アミロイドβ蛋白蓄積の阻害 ■老化に伴う神経伝達物質減少の抑制作用 ・神経伝達能の促進(アセチルコリン/セロトニン) ■記憶および学習能の改善効果 ■ストレスに対する適応能力の促進効果 ------------------------------------------------------- EGb761は「血管性認知症」「アルツハイマー認知症」「抹消動脈閉塞症(PAOD、間歇性日跛行)」「耳鳴りなど血液低潅流による感覚器官の機能障害」の臨床効果だけでなく、健常人の「血液粘度」「脳波」「認知能」でも効果を示すことがわかっています。 様々な薬理作用をもっているEGb761ですが、ドイツやその他の国々では、血管性認知症およびアルツハイマー病の治療薬(医薬品)として認可されています。 |

||

|

|

||

| 脳神経細胞エネルギー代謝障害とEGb761

|

||

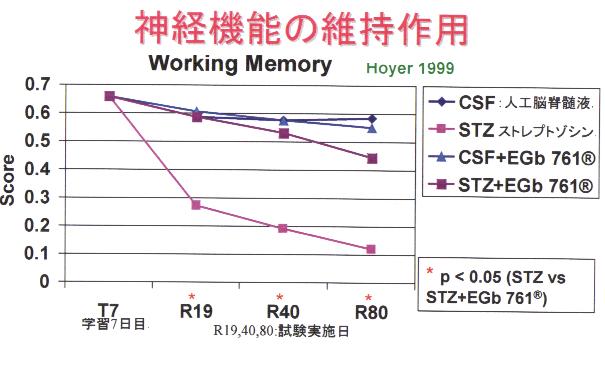

| 1、グルコ−スの欠乏に対するEGb761の薬理作用 グルコ−スが欠乏すると ・神経細胞エネルギー代謝障害 ・脳機能悪化(学習能、記憶) ・認知症 の病態が発生します。 グルコース欠乏のモデル実験(Hoyerの薬理研究:1999年) ・糖尿病に至らない用量のストレプトゾシン(STZ)をラットの脳室内に投与した ・STZ処理後にEGb761(50mg/日)を投与した ・測定項目は「記憶機能」「受動的回避学習能」「高エネルギーリン酸化合物」 ・STZ投与群7日後では記憶スコアーが低下したが、EGb761投与群では神経 機能が維持され、脳神経細胞のエネルギー代謝維持効果が認められた

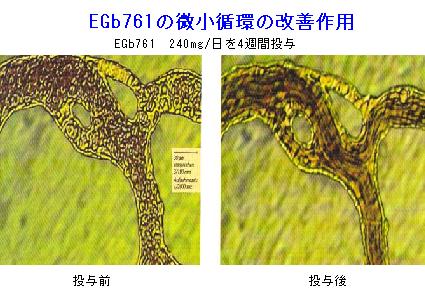

2、微小循環障害に対するEGb761の薬理作用 微小循環は血液を貯蓄する大切な器官で、障害されると血圧に大きな影響を与えます。 また、熱交換や体の細胞に酸素栄養成分を運搬する働きをし、動脈J硬化や炎症により毛細血管が障害されると、細胞代謝が阻害され、局所的な虚血によって細胞壊死が起きます。特に脳の微小循環障害は学習能力の低下(記憶の障害=認知症)のほか、次のような病態をみ出します。 ・酸素欠乏、瀕死のニューロン、一過性の虚血障害、集中力および記憶の障害 ・感覚器官(例えば目や耳など)の機能障害、めまいや耳鳴り、突発性難聴など ・視覚および視覚領域の異常 EGb761の微小循環改善に関する臨床試験(Kloppの臨床試験:2002年) ・試験タイプ:薬理効果試験 ・患者:老年病科外来の40名の様々な疾患を有する老齢患者 ・投与期間:40日 ・用量:EGb761 240mgを20名にその他は参照グループ ・試験方法:高品位生体顕微鏡を使用し、皮膚および直腸の同一部位をEGb761投与前と投与後で観察、測定した。

下の写真には、,EGb761によって血液の粘度が低下し血流が改善されたことが示されています。  |

||

|

|

||

| 活性酸素種(ROS)による細胞傷害に対するEGb761の効用 | ||

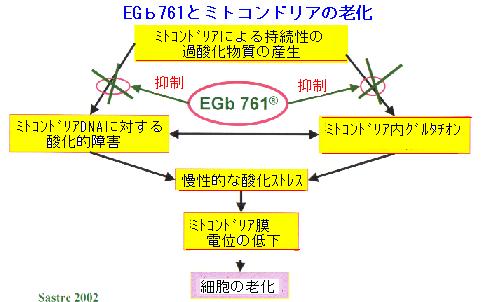

| 1、ミトコンドリアの老化に対するEGb761の薬理作用 ミトコンドリアの老化についての生化学的な理論として、代表的なものは次の通りです。 ●Harmanのフリーラジカルによる老化理論(1956年) 活性酸素種は細胞および組織レベルで老化関連傷害を起こす。 ●Miquelのミトコンドリアによる細胞老化理論(1980年) 細胞老化は活性酸素種の二次産物によるミトコンドリア遺伝子への傷害によって生じる。 あらゆる生物種の平均寿命と細胞の活性酸素種産生能には逆比例関係がある。 ミトコンドリアは生体の発電所のようなもので、ここで酸素を使って高エネルギーを産生しています。高齢化にともない酸化ストレスが慢性化し、ミトコンドリア膜電位が低下、細胞の老化が始まります。これが生化学的に言われいる老化のメカニズムです。 EGb761はミトコンドリアによる持続性の過酸化物質の産生から生じるミトコンドリアDNAに対する酸化的障害を抑制し、内部のグルタチオンの遊離と酸化も減少させます。さらにミトコンドリア膜の傷害を保護する働きをします。また、通常の細胞膜をも酸化から守るため、EGb761は細胞の老化を防ぐ作用をします。  |

||

|

|

||

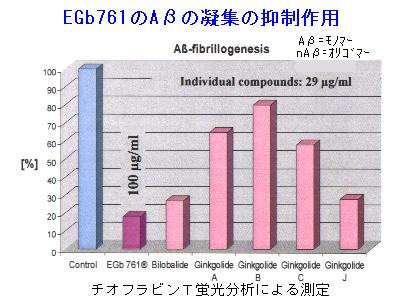

| EGb761の神経細胞死への防御作用 Lue et aLの薬理研究:2002年 | ||

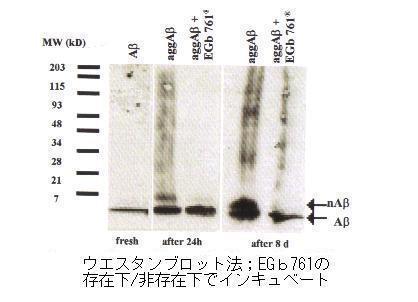

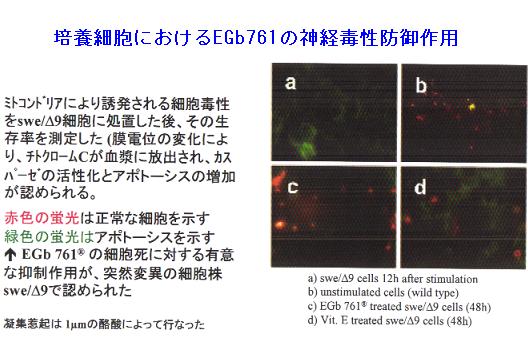

| 1・EGb761のアミロイドβ蛋白凝集作用メカニズム アルツハイマー病は、不溶性のアミロイドβ蛋白(Aβ)が神経細胞にプラークを形成することによって起きるとされています。Aβの形成は神経細胞の酸化ストレスや老化などと因果関係があり、その毒性によりカスパーゼ系酵素が活性化されて神経細胞のアポトーシス(プログラム細胞死)が引き起こされます。特にAβはアルツハマー病患者の脳神経細胞萎縮の最も重要な原因になっています。 このAβはアミロイド前駆タンパク(APP)より産生されます。可溶性のAβが凝集して、脳の中で不溶性構造体になり、これが不溶性アミロイドβ蛋白です。 下記はEGb761のAβ凝集抑制作用の研究結果(Lue et alの薬理研究:2002年)   ウエスタンブロット法による蛋白分析では、24時間のインキュベーションによりAβの凝集がわずかに認められ、8日間では明らかな凝集塊が見られています。予めEGb761を添加しておくと、それらの凝集が阻害されているのがわかります。その結果が上の図にまとめられていますが、EGb761はAβmp凝集を明らかに抑制していることが示されています。 2・神経細胞死の抑制作用(カスパーゼ-3阻害作用) アミロイドβ蛋白(Aβ)よりカスパーゼ系のカスケード(プログラム細胞死)が活性化し、それは最終的にDNAの分解を引き起こします。この活性化をEGb761は直接阻害します。 下図は、培養細胞のEGb761の神経毒性防御作用を示したものです。  Lue et aLはEGb761の神経細胞保護作用について以下のように結論づけました。 -------------------------------------------------------------------- ・神経保護作用がある薬剤である ・血液の流動性を改善し、それによって細胞への酸素および栄養素の供給を亢める ・ミトコンドリアの保護作用をしめす ・神経伝達物質の量を高く維持する ・Aβ凝集を抑制し、また神経細胞死を抑制する(Aβプラーク形成の過程を阻害し、 さらにカスパーゼ系酵素を直接阻害する -------------------------------------------------------------------- 以上のような基礎研究によりEGb761はアルツハイマー病などの認知症を引き起こすリスクファクターに拮抗し、その病態形成に到る主要な過程を抑制して認知症を治療できることが明らかにされました。 |

||

|

|

||

| 米国におけるイチョウ葉エキスの評価 (認知症予防の臨床治験) | ||

| ・米国の多くの人がイチョウ葉エキスを栄養補助食品として健康のために利用している。 ・米国では栄養補助食品市場が成長しているなかで、イチョウ葉エキスはトップの売り上げを示している。 ・EGb761の有効性を示す中心的なエビデンス(薬理作用のデータ、老齢健常者のデータ、EPIDOS試験)は、認知症・アルツハイマー病に対して予防を示すという点にある。 ・米国立老化研究所(NIH/NIA)では、イチョウ製品の有効性および安全性を証明するために大規模な疫学臨床試験に取り組んでいます。 ・研究費(1,500万ドル)を無駄にしないために、イチョウ葉エキスの最も高い効果と安全性データが確保されているという点で、EGb761が選択されています。 ----------- 臨床試験の目的 ---------------------------------- ・イチョウ葉エキスによる認知症の予防 (イチョウ葉エキス投与でアルツハイマー病を予防または治癒できるか) ・イチョウ葉エキスの一日の用量240mgの安全性・副作用 有効性と安全性の観点から推奨できる一日の用量はどれ程か |

||

|

|

||

| イチョウ葉エキスEGb761が日本で医薬品にならない理由 | ||

| 治療効果が高く評価されているイチョウ葉エキスは、1966年にドイツで医薬品として認可されたのを機に、ヨーロッパはじめ各国で老人性認知症や、脳卒中、糖尿病などの血管障害の治療薬として医療現場で使われ一般の薬局でも市販されるようになりました。 日本では現在、栄養補助食品として販売されています。 なぜ日本で医薬品になら ないかというと、医薬品の認定規定が日本とヨーロッパでは異なるためなのです。 ヨーロッパでは、実際に効果があり副作用のないことが証明されれば医薬品としての許可がおります。一方日本ではイチョウ葉エキスに含まれるひとつひとつの成分の作用を解明し、更に特定の症状に対するイチョウ葉エキスの効果を一つ一つ治験で証明できて初めて薬として認めらます。 イチョウ葉エキスの成分は無数にありその薬効を個々に証明するには膨大な月日が必要なってしまいます。また、イチョウ葉エキスはテルペンやフラボノイド以外の未明な成分も絶妙に絡み合ってその効果を発揮するため、ひとつひとつの成分を解明することは大変困難で膨大な時間のかかりす。そこで日本では栄養補助食品として販売されているのです。 |